徐悲鴻的馬與那個特殊歲月共同誕生,他畫的馬都是在天際、曠野上渴望自由、追求光明的無韁駿馬,有銳於進取的精神,更有傲骨錚錚、忠誠勇猛的品性,希望民族奮發,國家振興。二十世紀三、四十年代,神州大地被日寇鐵蹄蹂躪,中華民族生死存亡系于一線之間。一大批青年學子及文化名人紛紛以不同形式投身到抗日救亡的運動之中,徐悲鴻先生就是這場用藝術救國運動中的代表人物。

徐悲鴻畫馬

1938年秋起,徐悲鴻痛于國難深重,毅然決心攜藝奔波,遠赴南洋、南亞為抗日將士義展籌資,后因太平洋戰爭爆發,取道緬甸回國。1942年,漂游海外三年的徐悲鴻從云南入境回國。在保山、大理、昆明等地舉辦“勞軍畫展”,廣泛結交社會各界名流,求書索畫者頗多,徐悲鴻先生總是以禮相待,“佩青”先生應也與徐悲鴻相識于彼時。

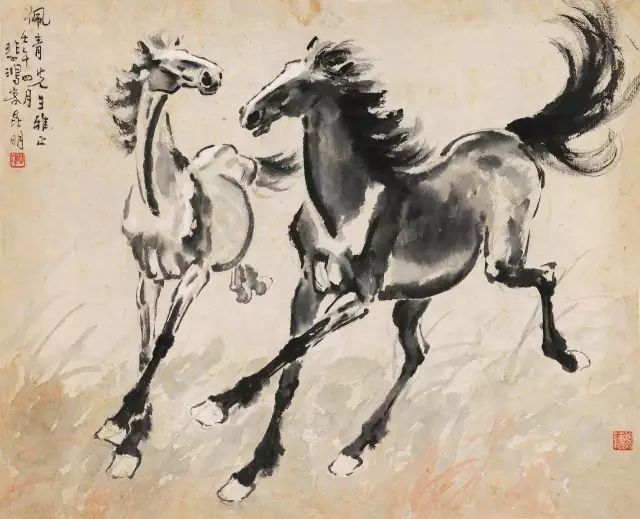

徐悲鴻 雙駿圖

立軸? 設色紙本

1942年作?

52×64 cm.

款識:佩青先生雅正,壬午四月悲鴻客昆明。

印文:悲鴻

鑒藏印:鐵嶺王貴忱章

著錄:《云南民間收藏集萃·書畫》,云南美術出版社,2008年。

RMB: 3,800,000-4,800,000

▲王貴忱像

王貴忱:常用筆名可居、銀州。遼寧鐵嶺縣人。是中國著名的古文獻版本學家、古錢幣學家、金石學家、歷史學家及書法家,是中國當代學界的一位通才式學者。被潘景鄭先生譽為“魁奇之士”。富收藏,國內文獻學和收藏界曾有一個“二王”的說法“北有王世襄,南有王貴忱”。

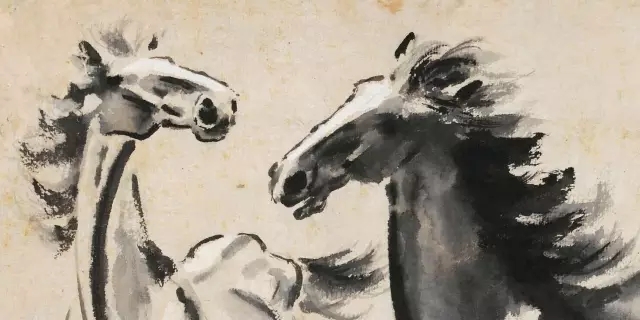

▲雙駿圖局部1

本幅作品以徐悲鴻常用構圖方法:四分之三側面,因為這個角度最能夠展現奔馬的精神狀態和體貌特征。與其它奔馬作品不同的是,本幅雙馬在奔騰中似有交流,一方面是風馳電掣的速度,一方面甚至有些溫情脈脈,仿佛預示著一種戰爭中的友情。此外,右側馬的馬腿被適當拉長了一些,這種比例略微失調帶來的錯覺使該馬顯得更加神速,兩條前腿幾乎要騰空而起。

▲雙駿圖局部2

在畫法上,畫家先以富有變化的大塊灰墨擺出馬的形體,剛柔并濟的寥寥數筆寫出四肢的主要骨骼、肌肉,再運用濃墨點出頭部五官特點,最后以硬筆焦墨掃出隨風飄舞的鬃、尾,雙駿即躍然紙上。整幅氣魄雄渾,筆力豪壯,結構精準,神態生動,足見悲鴻以西方的素描和中國傳統水墨相結合所體現出的功力,以及體察細微的能力,當為徐悲鴻畫馬佳作。

▲雙駿圖局部2

在畫法上,畫家先以富有變化的大塊灰墨擺出馬的形體,剛柔并濟的寥寥數筆寫出四肢的主要骨骼、肌肉,再運用濃墨點出頭部五官特點,最后以硬筆焦墨掃出隨風飄舞的鬃、尾,雙駿即躍然紙上。整幅氣魄雄渾,筆力豪壯,結構精準,神態生動,足見悲鴻以西方的素描和中國傳統水墨相結合所體現出的功力,以及體察細微的能力,當為徐悲鴻畫馬佳作。

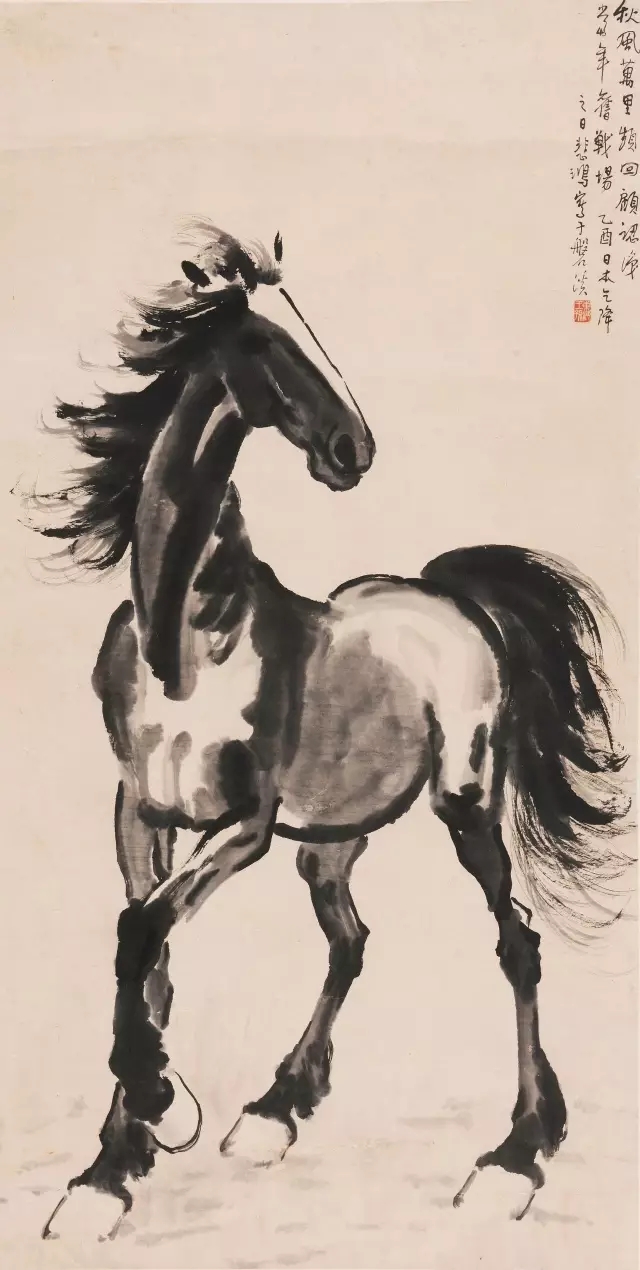

徐悲鴻 秋風立馬

鏡心? 水墨紙本

1945年作

125×63 cm.

題識:秋風萬里頻回顧,認識當年舊戰場。乙酉日本乞降之日,悲鴻寫於盤溪。

印文:東海王孫

展覽:“中國近現代書畫十二大名家精品展(三)”,保利藝術博物館,2011年10月。

著錄:《中國近現代書畫十二大名家精品集》(三),第138頁,保利藝術博物館,2011年10月。

RMB: 6,000,000-7,000,000

此幅《秋風立馬圖》圖中立馬風俊神清,氣宇非凡。馬首、頸項、胸臆的勾勒造型精準、簡潔凝練,筆墨剛健朗暢,馬的昂首之姿、其體積感及力度感躍然紙上。腹部、臀部及鬃尾弧線充滿彈性,富於動感,馬的腿部轉折得道,透視合理,落筆猶如鋼刀,力透紙背。畫面濃淡干濕變化渾然天成,趣味怏然。而畫幅別出之處更在其曠達風度和自若本色。立馬造型矯健偉岸風清骨駿,有馬的高風傲骨,也有馬的聰慧敏悟,神情穩似泰山,淡若池水,率直中透著大氣,思想感情高邁不凡。他不單是在審視歷史,也是歷史的創造者。而這實際上也是徐悲鴻自己的精神象征。立馬足下平川只作淡色渲染用筆含蓄蘊藉,與立馬的慷慨剛健虛實相生,更顯其偉岸神采。

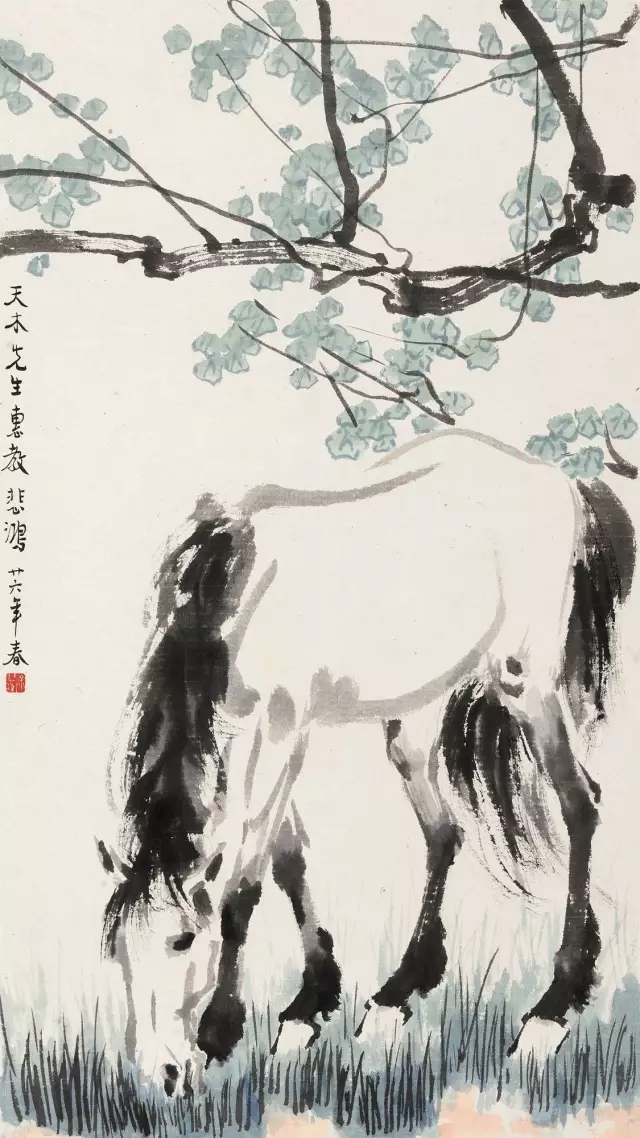

徐悲鴻 桐陰駿馬

立軸? 設色紙本

1937年作?

76×43 cm.

題識:天木先生惠教,悲鴻,廿六年春。

印文:徐悲鴻

著錄:《中國當代六大名家書畫集》(Ⅰ),第148頁,臺北歷史博物館,2001年。

說明:上款“天木”為王天木(1891-1995),原名王仁鏘,化名鄭士松,東北人。早年在東北軍、西北軍中工作,加入軍統后成為軍統四大金剛之一。

RMB: 2,600,000-3,200,000

▲王天木像

王天木(1891-1995),原名王仁鏘,東北人。早年就讀于保定軍官學校、東北講武堂。1915年任浙江高等監察廳廳長、駐外使館秘。曾與沈醉、陳恭澍、趙理君并稱軍統的四大金剛。抗戰時期投降日偽,后定居臺灣。1937年,戴笠將王天木調到天津任國民黨軍統特務華北區區長。

《桐陰駿馬》為徐悲鴻先生在民國二十六年所畫。是年,他在香港、廣州、長沙等地舉辦畫展,南北廣泛交游,萬里奔波,推廣畫學要義。在繪畫上創作上也有諸多著名作品誕生,《桐陰駿馬》構圖嚴謹,形神兼備,不僅在繪畫史上是有重要地位,也可以看出悲鴻先生在特殊時期面對世事百態,如駿馬圖所具的云淡風輕的胸懷。

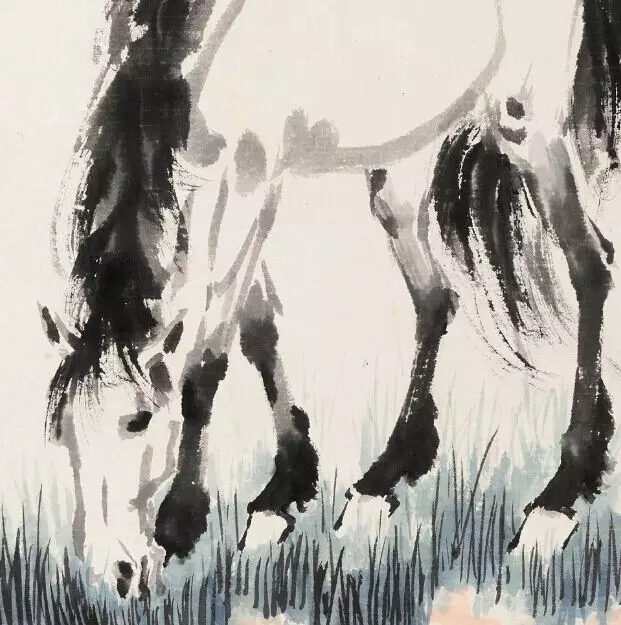

▲ 桐陰駿馬局部

《桐陰駿馬》描繪一匹駿馬于站立于春藤之下,靜靜飲水,淺草沒馬蹄,綠草與藤葉用色溫潤,春意盎然。頭頸低埋,四蹄矯健而有力,背部和腹部大筆勾勒卻完美的表現了立體感和堅硬的質感。線條粗重而率意,富有彈性,表現出肌肉的力度。鬃毛和馬尾在運筆施墨上雜而不亂,虛實相間,濃淡干濕中見精神,表現出馬鬃的飄逸和灑脫。既含西方繪畫的解剖原理,又不失中國傳統繪畫中的寫意精神。

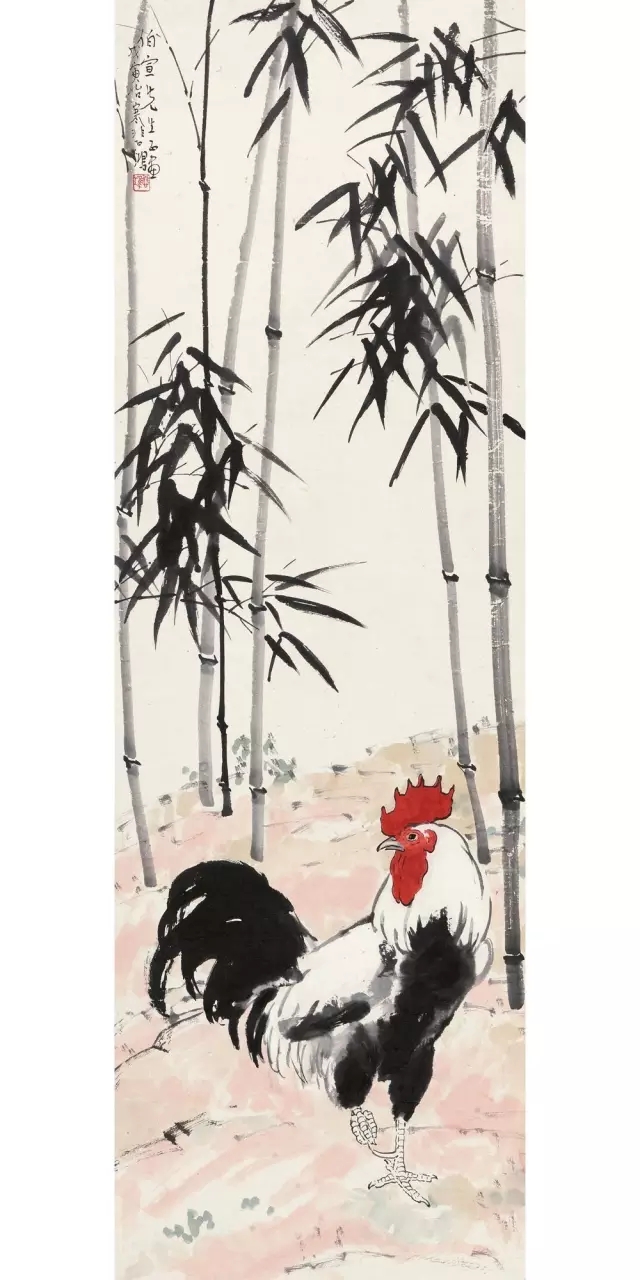

徐悲鴻 大吉圖

立軸? 設色紙本

1938年作?

108×34 cm.

題識:伯宣先生正畫,戊寅始寒,悲鴻。

鈐印:悲鴻

展覽:“中國近現代書畫十二大名家精品展(三)”,保利藝術博物館,2011年10月。

著錄:《中國近現代書畫十二大名家精品集》(三),第125頁,保利藝術博物館,2011年10月。

說明:上款人“伯宣”為盛伯宣,北平時期著名花鳥畫家。

RMB: 4,000,000-4,800,000

▲1918年徐悲鴻與北京大學畫法研究會部分導師的合影

盛伯宣曾與徐悲鴻同任北京大學畫法研究會藝術指導,他教授花卉畫法。該會于1918年2月23日由北京大學校長蔡元培發起組織,其宗旨為“研究畫法發展美育”,是中國現代史上第一個新型的研究繪畫藝術的大型美術團體。徐悲鴻常畫奔馬、雄獅、晨雞、飛鷹等題材,予觀者以生機和力量,表現了令人振奮的積極精神。徐悲鴻以奔馬馳譽世界,但他的竹雞作品亦是非凡。

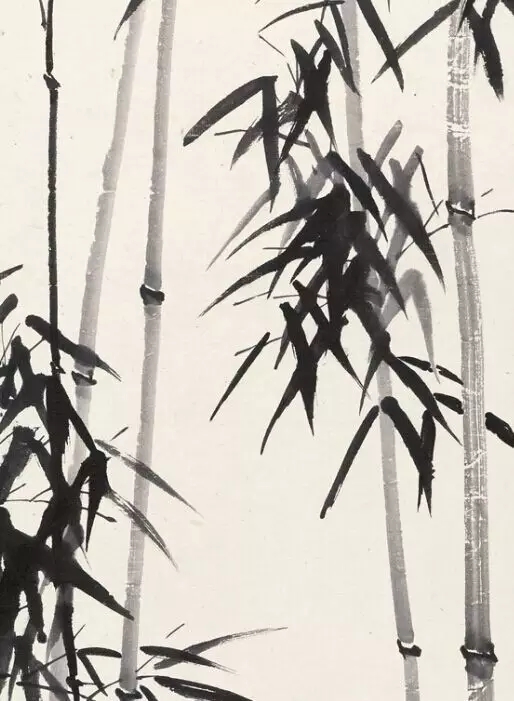

▲大吉圖局部

此幅《 大吉圖》作于1938年,時年徐悲鴻44歲。畫面中墨氣淋漓,在講求雞的形似的同時,更加注重依形而生,遣筆運墨的文人揮寫特點,大筆勾勒中盡現其栩栩如生的神態。畫作后面的竹子疏落有致,以淡墨勾畫竹竿,濃墨渲染竹葉。畫面整體氣韻上,符合徐悲鴻動物畫注重寫生,講求形似,并且形神俱佳等特征。徐悲鴻的這件竹雞作品在隨意之中更具有一種從容麗脫的氣度,實為徐悲鴻的經典之作。

版權所有:廣東鳳凰拍賣有限公司 技術支持:汕頭盛大 |

|

電話:0754-88366149 傳真:0754-88461807 郵箱:gdfhpm@qq.com QQ:2805521648 地址:廣東省汕頭市龍湖區榕江路5號設計大廈東梯2樓 粵ICP備18082151號-1 粵公網安備:44050702000845 |